- 謎解きのパターンを知ってもっと問題が解けるようになりたい

- 謎検や持ち帰り謎を解く時に、少しでも時間短縮をしたい

謎解きによく出る知識を一覧にまとめました。

謎解きは”ひらめき”を大切にしているので、小学校~中学校くらいの知識で解ける問題が多く、頻出のパターンがあります。これを知っているだけでも、自然とひらめきのスピードがあがりますよ。

パターン表は誰でもダウンロードできるようにしてあるので、持ち帰り謎を解く時や、謎検の時に活用してくださいね。

ここからは、謎解きによくあるパターンとこの表の使い方を少しだけご紹介します。

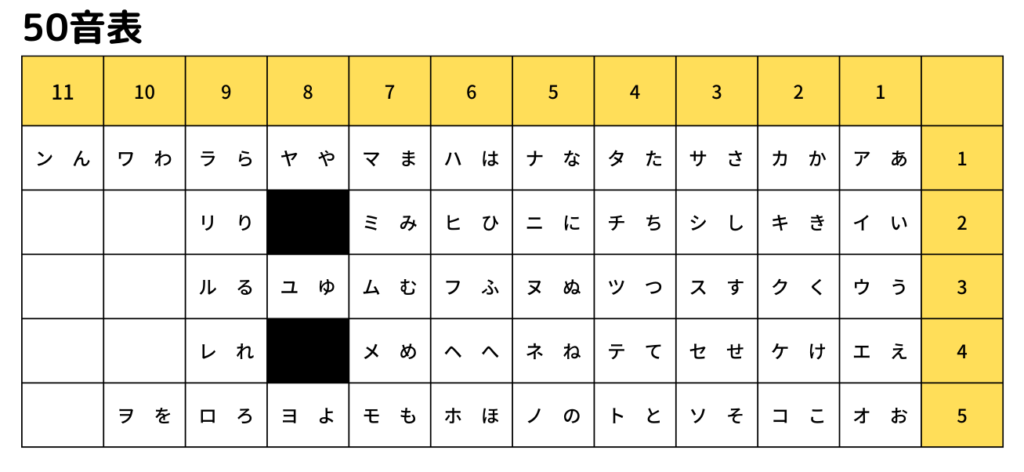

50音表

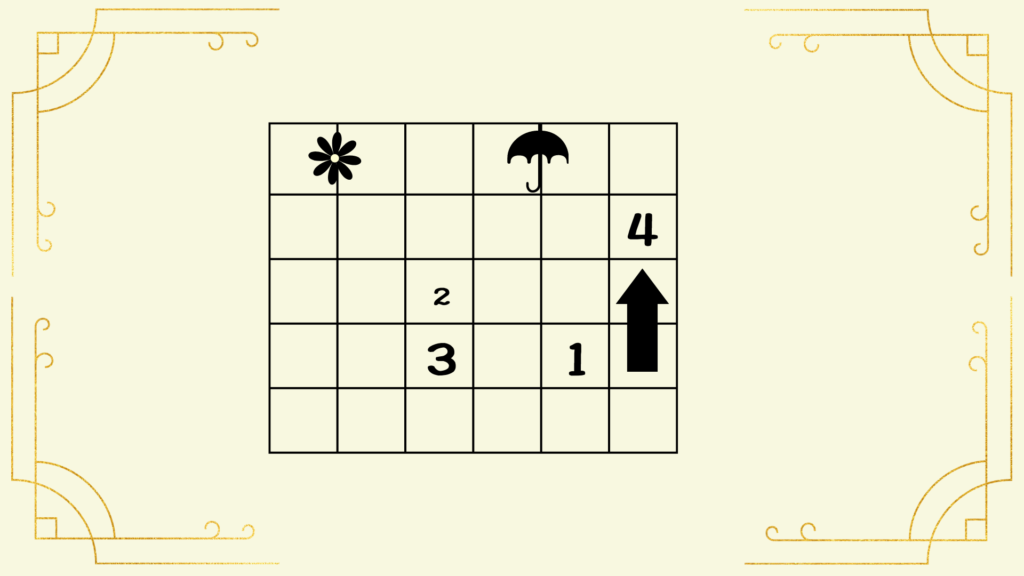

50音表は謎解きの定番です。小学1年生から知っている知識であることや、特徴的な形からよく出題されます。例えば下のような問題があります。

この問題はイラストがそれぞれ50音表の上(うえ)、傘(かさ)、花(はな)の部分を示しています。そのため、数字の場所を50音表から拾うと「けってい(決定など)」が答えになります。

50音表から文字を拾う問題はひらめいた後、文字がどこに対応するか頭で考えるのに時間がかかります。そんな時に表が手元にあると、とても楽に考えることができます。

また、文字を何文字かずらして考える問題にも使えるので便利です。

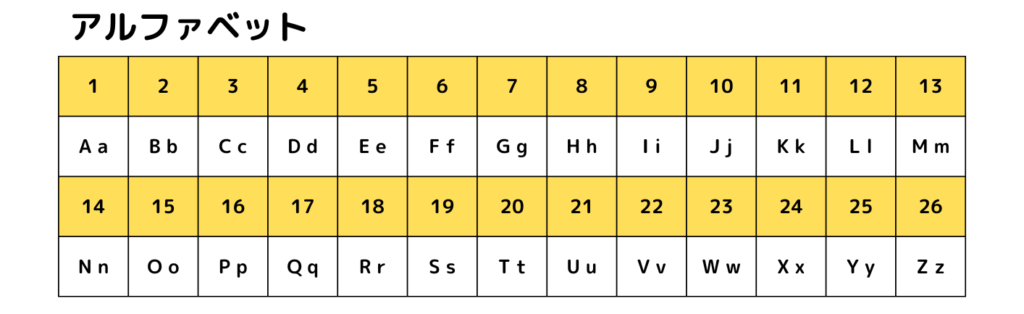

アルファベット

アルファベットは日本語がわからない人でも楽しめる謎解きに使うことができます。

形が数字のようだったり、回転・反転させると他の文字にも見えるところがよく謎解きに出題されます。

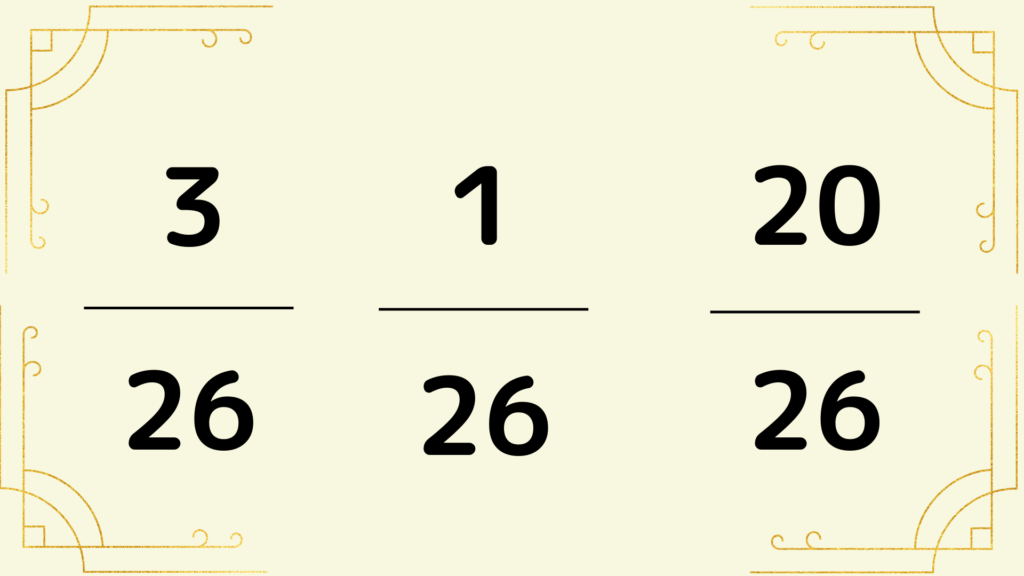

文字数に決まりがあることもよく利用されます。例えば以下の問題です。

26個あるもの=アルファベットというのは定番中の定番です。○/26が見えたら反射的にアルファベットを数えてしまうのは謎解きをする人の習性かもしれません。(その習性を利用されたひっかけの時もありますが…。)

この問題の答えは「CAT」です。(C=3番目。A=1番目。T=20番目)

10番目くらいまではすぐに数えられますが、文字数が増えたり、後半のアルファベットが出ると厄介なのでアルファベットの順番を暗記してるよ!という人以外は表を使って確認すると便利です。

干支

12個あるものシリーズでよく出されます。他には月(1~12月)や12星座なども出題されます。

干支の漢字は他ではあまり使わないものが多いので、取っ掛かりになりやすいです。

また、ネズミから始まってイノシシで終わり、ネズミに戻ってくるという周回要素があるため順番が謎に関係することもあります。

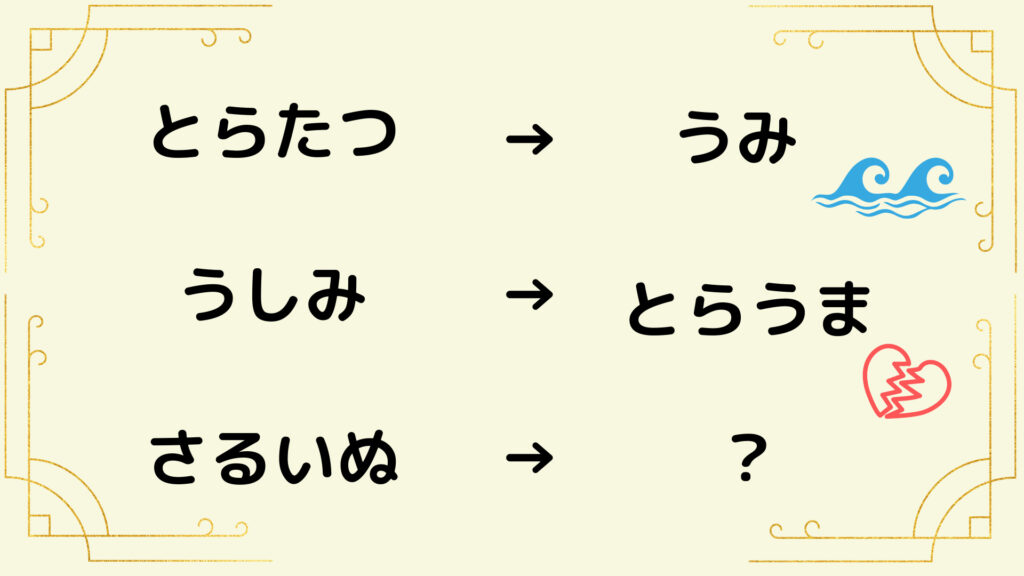

以下は干支を使った例題です。

これは1つ後ろの干支に変換する問題ということで、答えは「とりい(鳥居など)」です。

1つ後ろなら何も見なくても簡単に解けますが、5つ後ろや3つ前などになるとパッと出てこない人の方が多いと思うので、表をみながら確認すると数え間違い等のミスを防ぐことができます。

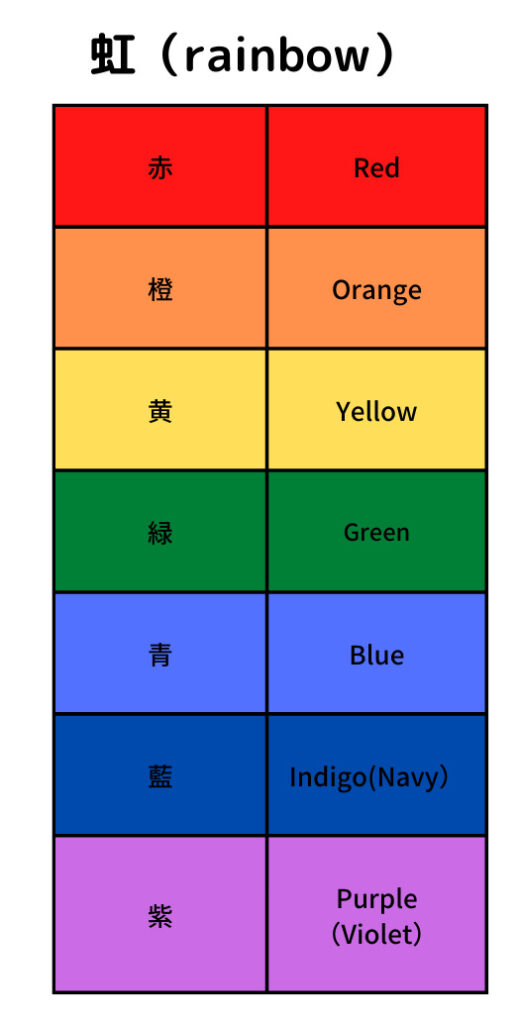

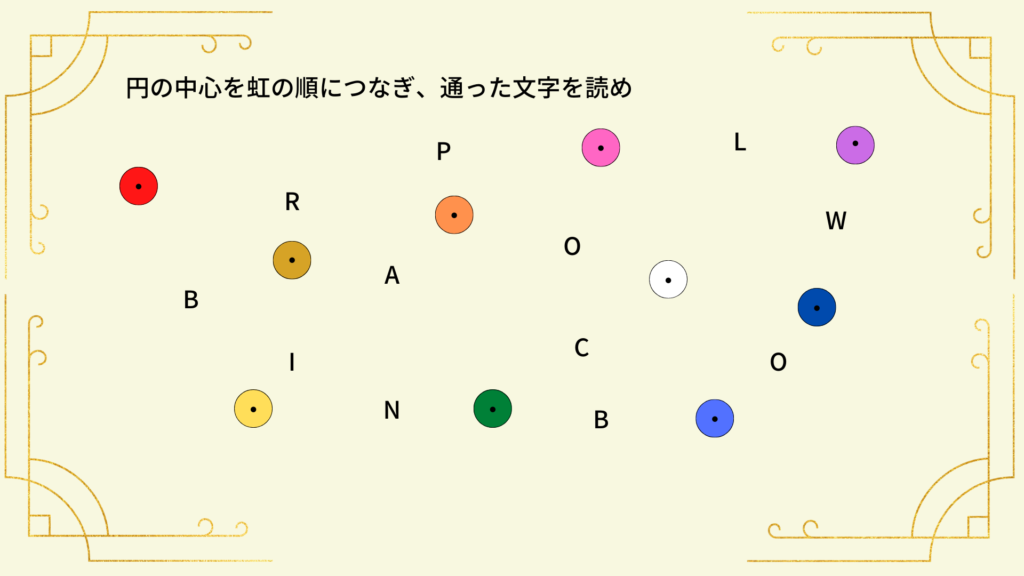

虹

謎解きでは頻出ですが、虹の順番を覚えている人って少ないですよね。私は謎解きのおかげで覚えることができました。

この問題は表に照らし合わせながら、素直に虹の色の順番に線を結んでいくと「RAINBOW(虹)」と答えがでます。

謎によっては近くに虹のイラストがあってヒントを出してくれているものもありますが、ヒントがなく覚えていないと解けない(または検索する)場合もあるので、手元に表があると安心ですね。

また、虹に使用されている色は、色を使った謎でも出題されやすいので要チェックです。(他に使われやすい色はパターン表の同じページにまとめてあります)

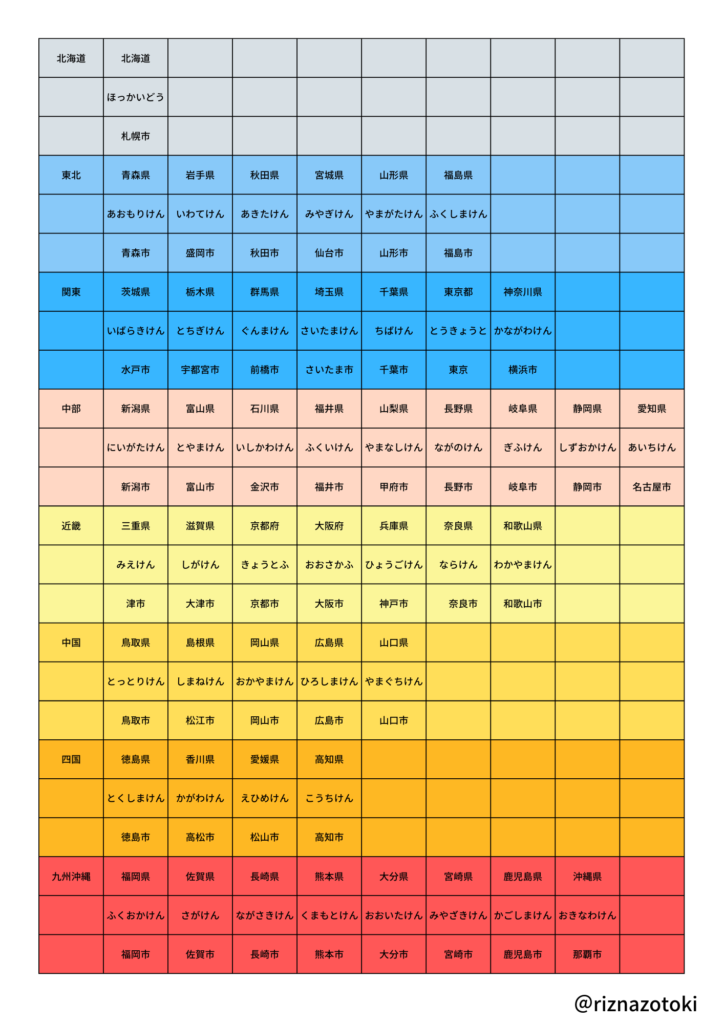

都道府県

都道府県名を使った謎もよく出されます。とは言っても全ての都道府県と県庁所在地を完璧に暗記しています!という人は稀なのではないでしょうか。

また、暗記はできていたとしても、47都道府県あるので、答えの条件に合う場所を見つけるのが大変だったりします。

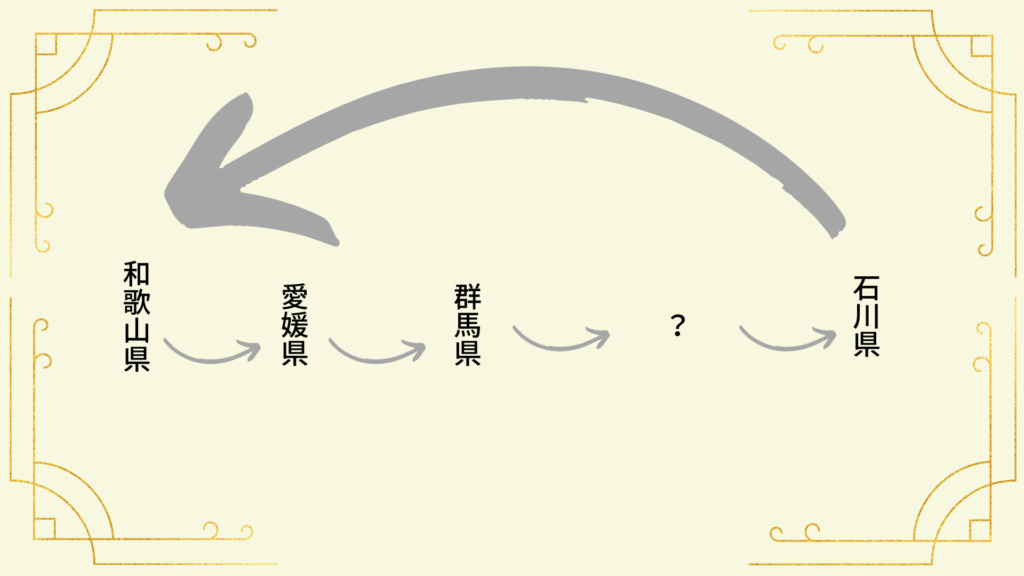

例えば以下の問題です。

この問題は都道府県名のしりとりに見えますが「わかやま→えひめ→ぐんま→?→いしかわ→(戻って)わかやま」と普通にしりとりをしていると上手くいきません。

そこで、都道府県名を県庁所在地にしてみると

「わかやま→まつやま→まえばし→?→かなざわ→(戻って)わかやま」と上手くいきそうです。

この時、愛媛県や群馬県の県庁所在地がすぐに出てこない可能性がありますし、分かったとしても次に”し”から始まり”か”で終わる県庁所在地を探す必要があります。

答えはわかったでしょうか…

正解は「静岡県(しずおか)」です。都道府県名は多くの候補の中から正解を探す根気と直感が試されます。

おわりに

今回は謎解きのパターン表と、よく出題される問題パターンの一部について紹介しました。

パターンがわかってくると応用して多くの謎が解けるので、より謎解きが楽しくなりますよ。ぜひ、パターン表を活用してたくさんの謎を解いてくださいね。

-150x150.jpg)